еӨ©е…үжңӘдә®пјҢй—№еёӮе·Іе–§гҖӮиҸңиҙ©еҚёиҪҰзҡ„вҖңе“җеҪ“вҖқеЈ°еҲәз ҙжҷЁйңӯпјҢж—©зӮ№ж‘Ҡзў—зӯ·зҡ„жё…и„ҶпјҢж•Іе“ҚдәҶеёӮдә•дәӨе“Қзҡ„еәҸжӣІгҖӮеңЁиҝҷзүҮйІңжҙ»зҡ„иғҢжҷҜйҹідёӯпјҢе‘Ёе»әи®ҫз…§дҫӢж”ҜејҖжқҝеҮігҖҒй“әе№із”»зәёпјҢејҖе§ӢдәҶж–°дёҖеӨ©зҡ„вҖңжҚ•жҚүвҖқгҖӮ笔尖жІҷжІҷжёёиө°пјҢйўқи§’еҫ®еҫ®жІҒжұ—пјҢдёҚиҝҮзүҮеҲ»пјҢдёҖдҪҚжӯЈеҚ–еҠӣеҗҶе–қзҡ„иҸңеҶңеҪўиұЎи·ғ然зәёдёҠгҖӮ

и¶ҒзқҖй—№еёӮзҡ„е–§еҡЈпјҢиёҸиҝӣе‘Ёе»әи®ҫйӮЈй—ҙйҡҗдәҺй—№еёӮж·ұеӨ„зҡ„з”»е®ӨпјҢеўЁйҰҷж··зқҖиҖҒзәёеј зҡ„жІүйғҒж°”жҒҜж°Өж°Іж»Ўе®ӨпјҢе…Ҙзӣ®зҡҶжҳҜйІңжҙ»з”ҹеҠЁзҡ„з”»дҪңпјҡеј“и…°з§°иҸңзҡ„е°Ҹиҙ©гҖҒйқҷйқҷз«Ҝеқҗзҡ„еҶңжҲ·гҖҒзӣ®е…үдҪҺеһӮзҡ„иҖҒдәәвҖ”вҖ”е‘Ёе»әи®ҫ笔дёӢзҡ„дәәзү©пјҢжҖ»жҳҜжҙҮзқҖжіҘеңҹе‘іе’ҢзғҹзҒ«ж°”пјҢжҜҸдёҖ笔йғҪеҮқзқҖе№іеҮЎзҷҫ姓зҡ„ж„Ҹи•ҙпјҢд№ҹи—ҸзқҖеҜ№еҜ»еёёз”ҹжҙ»зҡ„ж·ұжғ…еҮқжңӣгҖӮ

вҖңж»Ёжұҹе°Ҹжқ‘зҡ„жңҙзҙ з”ҹжҙ»пјҢжҳҜжҲ‘з»ҳз”»зҡ„еҗҜи’ҷгҖӮвҖқз”ҹй•ҝдәҺжұүжұҹиҫ№зҡ„е‘Ёе»әи®ҫпјҢиҮӘе№јдҫҝеҜ№з»ҳз”»жҖҖжңүж·ұеҲҮзҡ„зғӯзҲұгҖӮж—ҘеӨңдёҚжҒҜзҡ„жұҹж°ҙгҖҒеҫҖжқҘеҝҷзўҢзҡ„иҲҹжҘ«вҖҰвҖҰйӮЈдәӣжңҙзҙ иҖҢйІңжҙ»зҡ„д№ЎеңҹйЈҺзү©пјҢж»Ӣе…»дәҶд»–зҡ„з«Ҙе№ҙпјҢжӣҙй“ёе°ұдәҶд»–еҜ№иүәжңҜдёҺз”ҹжҙ»зҡ„зҗҶи§ЈгҖӮ

вҖңе°ҸеӯҰж—¶жңҹпјҢжҲ‘е°ұе–ңзҲұз”»з”»пјҢеўҷйқўгҖҒең°жқҝпјҢеҮЎеҸҜиҗҪ笔еӨ„зҡҶжҳҜжҲ‘зҡ„з”»зәёгҖӮйӮЈж—¶еҖҷзү©иҙЁеҢ®д№ҸпјҢе°Ҹдәәд№Ұе’ҢиҝһзҺҜз”»жҳҜзҸҚиҙөзҡ„вҖҳж•ҷжқҗвҖҷпјҢиҖҢе‘Ёиҫ№зҡ„дәәе’Ңзү©пјҢе°ұжҲҗдәҶжҲ‘жңҖйҮҚиҰҒзҡ„ж‘№жң¬гҖӮвҖқе‘Ёе»әи®ҫеӣһеҝҶйҒ“пјҢвҖңдәҢе№ҙзә§зҡ„дёҖж¬ЎиҜҫй—ҙпјҢжҲ‘еңЁй»‘жқҝдёҠеҒ·еҒ·жҸҸж‘№ж•°еӯҰиҖҒеёҲзҡ„еҪўиұЎгҖӮиҖҒеёҲзңӢеҲ°еҗҺпјҢ并没жңүз®ҖеҚ•ең°дёҖж“ҰдәҶд№ӢпјҢеҸҚиҖҢз§°иөһжҲ‘и§ӮеҜҹд»”з»ҶгҖҒдёӢ笔жңүзҘһвҖ”вҖ”йӮЈдёҖеҸҘиӮҜе®ҡпјҢеҰӮеҗҢдёҖзІ’з§ҚеӯҗпјҢеңЁжҲ‘еҝғйҮҢжүҺдёӢдәҶж №гҖӮвҖқ

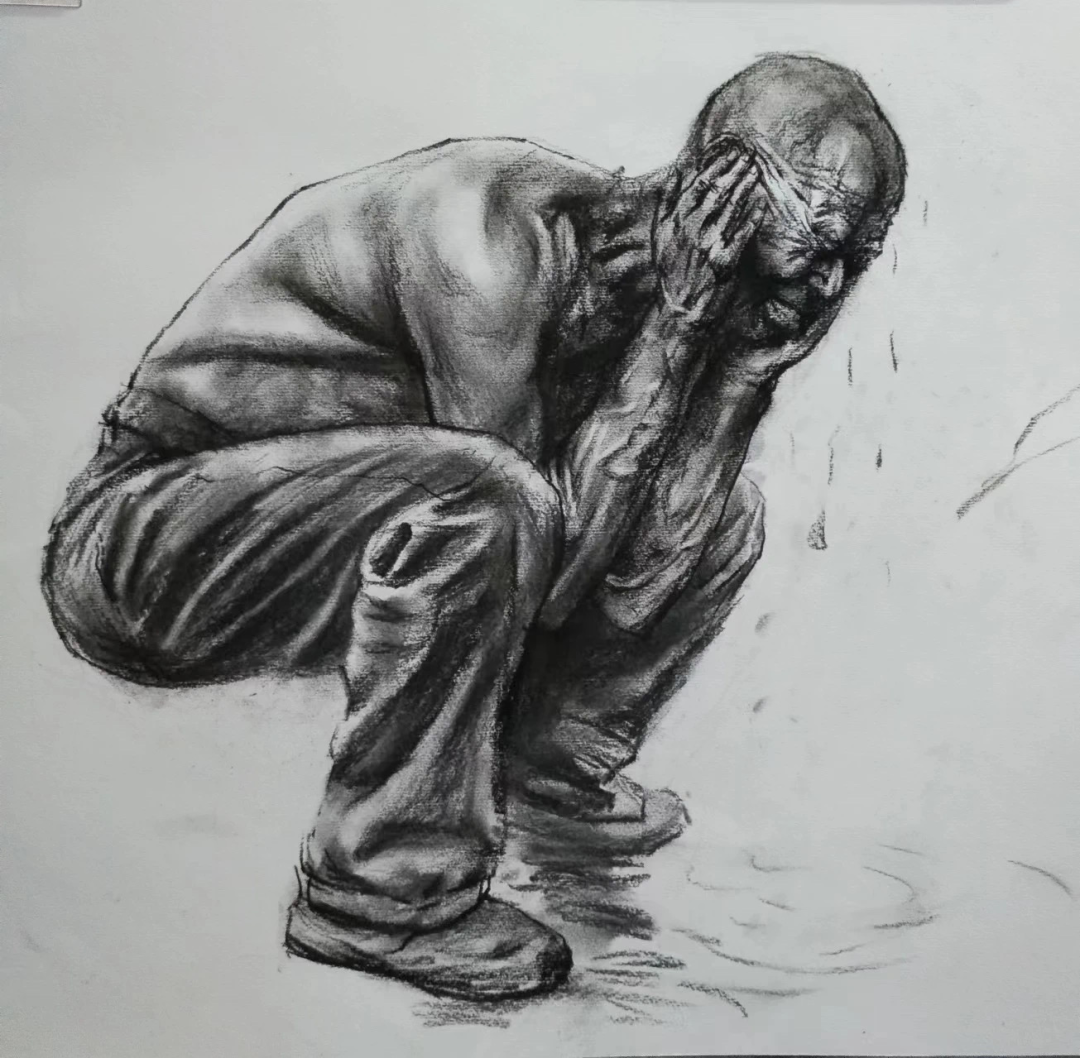

жҖҖжҸЈеҜ№з»ҳз”»зҡ„зӮҪзғӯеҗ‘еҫҖпјҢе‘Ёе»әи®ҫеӢӨеӯҰдёҚиҫҚпјҢжңҖз»ҲеҰӮж„ҝиҖғе…Ҙж№–еҢ—зҫҺжңҜеӯҰйҷўпјҢжҺҘеҸ—зі»з»ҹзҡ„иүәжңҜи®ӯз»ғгҖӮ然иҖҢд»–е§Ӣз»Ҳи®ӨдёәпјҡвҖңжҲ‘зҡ„з”»ж„Ҹеӯ•иӮІиҮӘд№ЎйҮҺпјҢжңҖз»Ҳд№ҹиҰҒеӣһеҪ’д№ЎйҮҺгҖӮвҖқеӯҰж ЎйҮҢзҡ„жӯЈз»ҹзҶҸйҷ¶пјҢжІЎжңүж”№еҸҳд»–зҡ„еҲӣдҪңжҜҚйўҳпјҢеҸҚиҖҢи®©д»–жӣҙжҮӮеҫ—еҰӮдҪ•д»ҘиҜҡжҒізҡ„笔и§ҰпјҢд№ҰеҶҷжҷ®йҖҡдәәзҡ„з”ҹе‘ҪеҸІиҜ—пјҡеңЁд»–зҡ„д»ЈиЎЁдҪңгҖҠжұүжҳҘе“ҘгҖӢдёӯпјҢжұүеӯҗеӣ еёёе№ҙеҠідҪңиҖҢзІ—еЈ®зҡ„жҢҮиҠӮгҖҒзЈЁжҜӣзҡ„иЈӨи„ҡгҖҒжғҶжҖ…иҖҢжё©еҺҡзҡ„зңүзңјзҘһжғ…пјҢж— дёҖдёҚиў«з»Ҷи…»еӢҫеӢ’пјӣгҖҠйҮ‘иүІеӨ§ең°гҖӢдёӯжҠўж”¶зІ®йЈҹзҡ„еҶңдәәпјҢд»Ҙйә»иўӢдёәдјһгҖҒзңүеӨҙеҰӮеіҰпјҢеңЁиҪ°йҡҶдҪңе“Қзҡ„еҶңз”ЁиҪҰдёҠдёҺж—¶й—ҙиөӣи·‘вҖҰвҖҰиҝҷдәӣз”»дҪңдёҚд»…жҳҜи§Ҷи§үзҡ„еҶҚзҺ°пјҢжӣҙжҳҜжғ…ж„ҹзҡ„еҮқеҚҺгҖӮ

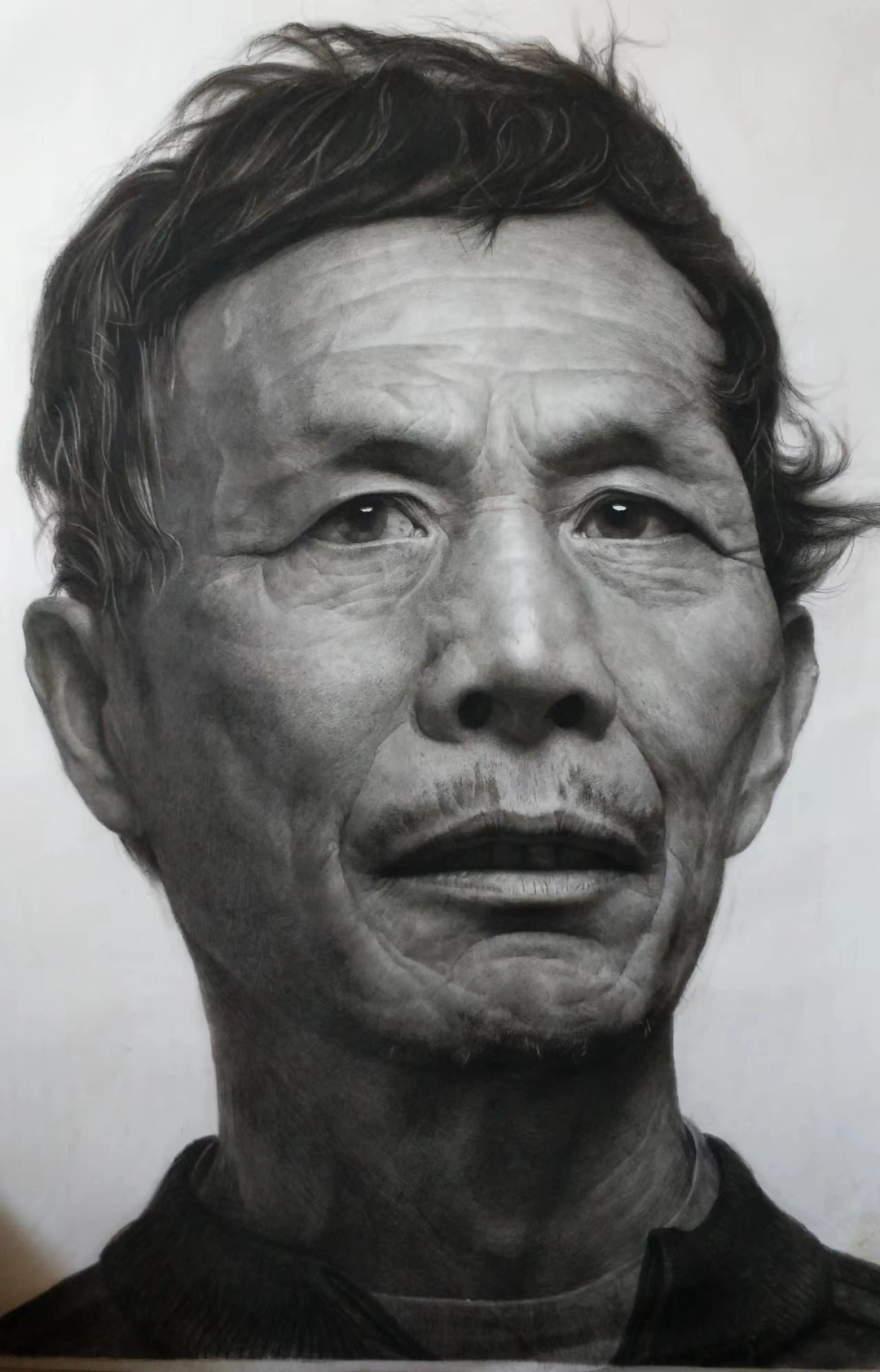

з”»дәәз”»зҡ®пјҢжӣҙйңҖз”»йӘЁгҖӮе‘Ёе»әи®ҫиҜҙпјҡвҖңжҲ‘иҰҒз”»зҡ„дёҚд»…жҳҜдёҖдёӘдәәзҡ„жӯӨеҲ»пјҢжӣҙжҳҜд»–жүҖеҺҶз»Ҹзҡ„иҢ«иҢ«еІҒжңҲгҖӮвҖқеӣ жӯӨд»–жҖ»жү§зқҖдәҺе°ҸеӨ„зқҖзңјгҖҒз»Ҷеҫ®еӨ„зқҖеўЁвҖ”вҖ”зІ—зіҷзҡ„еҸҢжүӢгҖҒзңји§’зҡ„зҡұзә№гҖҒзЈЁжҚҹзҡ„иЎЈи§’гҖҒеҫ®й©јзҡ„и„ҠиғҢпјҢиҝҷдәӣзңӢдјје№іеҮЎзҡ„з»ҶиҠӮпјҢдёҚд»…жһ„е»әеҮәеҪўиұЎзҡ„зңҹе®һпјҢжӣҙжүҝиҪҪзқҖз”ҹе‘Ҫзҡ„еҺҡйҮҚдёҺе°ҠдёҘгҖӮ

дёҖзәёиҷҪи–„пјҢеҚҙйҮҚиӢҘеҚғй’§пјӣж–№еҜёд№Ӣй—ҙпјҢжүҝиҪҪжғ…и°Ҡз»өй•ҝгҖӮдҪңдёәд»ҘвҖңз»Ҷи…»вҖқй—»еҗҚдәҺжҪңжұҹиүәжңҜеңҲзҡ„画家пјҢе‘Ёе»әи®ҫе§Ӣз»ҲзӣёдҝЎпјҢзңҹжӯЈзҡ„еҲӣдҪңжқҘиҮӘжңҖиҜҡжҒізҡ„жіЁи§ҶпјҢиҖҢд»–зҡ„笔пјҢж°ёиҝңж„ҝдёәе№іеҮЎдәәеҒңз•ҷгҖӮпјҲжҪңжұҹеёӮиһҚеӘ’дҪ“дёӯеҝғи®°иҖ… еҲҳе°Ҹйқҷ иүҫеё…пјү