еңЁвҖңеҸҢзўівҖқжҲҳз•Ҙеј•йўҶдёӢпјҢз»ҝиүІеҢ–е·ҘиҪ¬еһӢе·ІжҲҗдёәжҲ‘еёӮз ҙи§Јиө„жәҗзҺҜеўғзәҰжқҹгҖҒжҺЁеҠЁдә§дёҡй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•зҡ„ж ёеҝғи·Ҝеҫ„гҖӮ

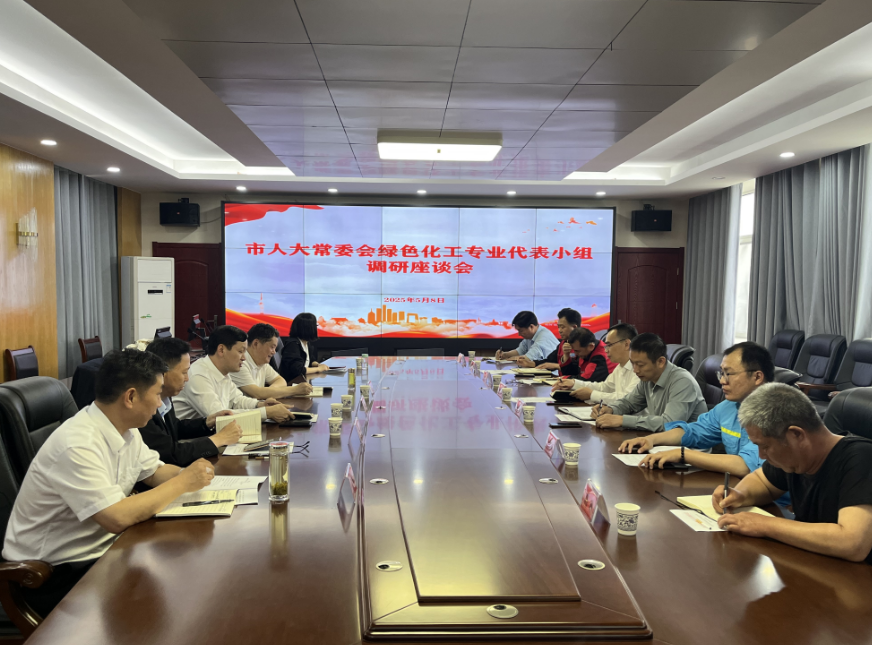

иҮӘеҺ»е№ҙд»ҘжқҘпјҢеёӮдәәеӨ§еёёе§”дјҡеҲӣж–°жһ„е»әвҖңзӣ‘зқЈ-иҗҪе®һ-еҚҮзә§вҖқй—ӯзҺҜе·ҘдҪңжңәеҲ¶пјҢйҖҡиҝҮвҖңе…Ёй“ҫжқЎгҖҒй—ӯзҺҜејҸвҖқеҲҡжҖ§зӣ‘зқЈжҺЁеҠЁгҖҠе…ідәҺжҺЁеҠЁжҪңжұҹеёӮдј з»ҹеҢ–е·Ҙеҗ‘з»ҝиүІеҢ–е·ҘиҪ¬еһӢеҸ‘еұ•е»әи®®гҖӢиҗҪең°и§Ғж•ҲпјҢзі»з»ҹе®һж–ҪвҖңи°ғз ”иҜҠж–ӯ-дё“йўҳе®Ўи®®-и·ҹиёӘзқЈеҠһ-жҲҗж•ҲиҜ„дј°вҖқеӣӣжӯҘе·ҘдҪңжі•пјҢжҺўзҙўеҮәдәҶдёҖжқЎиө„жәҗеһӢеҹҺеёӮз»ҝиүІеҙӣиө·зҡ„вҖңжҪңжұҹи·Ҝеҫ„вҖқгҖӮ

з ҙйўҳд№Ӣзӯ–пјҡзІҫеҮҶзӣ‘зқЈй”ҡе®ҡиҪ¬еһӢж–№еҗ‘

дҪңдёәе…ЁзңҒйҮҚиҰҒеҢ–е·Ҙеҹәең°пјҢжҪңжұҹ2024е№ҙз»ҝиүІеҢ–е·Ҙдә§еҖјеҚ жҜ”и¶…50%пјҢе·ҘдёҡзЁҺ收иҙЎзҢ®зҺҮиҫҫ80%д»ҘдёҠгҖӮ

вҖңдј з»ҹеҢ–е·Ҙдә§дёҡеҚ жҜ”й«ҳгҖҒиғҪиҖ—еӨ§гҖҒжұЎжҹ“йҮҚпјҢеҰӮдҪ•е®һзҺ°з»ҝиүІиҪ¬еһӢпјҹвҖқ2024е№ҙпјҢеёӮдәәеӨ§еёёе§”дјҡж·ұе…ҘеӯҰд№ иҙҜеҪ»д№ иҝ‘е№іжҖ»д№Ұи®°е…ідәҺж–°иҙЁз”ҹдә§еҠӣзҡ„йҮҚиҰҒи®әиҝ°пјҢйҮҚзӮ№еӣҙз»•еҢ–е·Ҙдә§дёҡз»ҹзӯ№дј з»ҹдә§дёҡиҪ¬еһӢеҚҮзә§гҖҒж–°е…ҙдә§дёҡеҹ№иӮІеЈ®еӨ§гҖҒжңӘжқҘдә§дёҡеүҚзһ»еёғеұҖзӯүж–№йқўпјҢж·ұе…ҘжҪңжұҹз»ҸжөҺејҖеҸ‘еҢәгҖҒеҢ–е·ҘеӣӯеҢәеҸҠйҮҚзӮ№дјҒдёҡпјҢеҺҶж—¶3дёӘжңҲејҖеұ•вҖңи§Јеү–йә»йӣҖејҸвҖқи°ғз ”гҖӮи°ғз ”з»„еңЁи°ғз ”жҠҘе‘ҠдёӯзӣҙжҢҮеӣӣеӨ§з—ӣзӮ№пјҢд»ҺдјҳеҢ–дә§дёҡеёғеұҖгҖҒжҳҺжҷ°дә§дёҡи·ҜзәҝгҖҒдјҳеҢ–дә§дёҡзҺҜеўғдёүдёӘз»ҙеәҰжҸҗеҮә8жқЎе…·дҪ“е»әи®®пјҢдёәеёӮ委еҶізӯ–е’Ңж”ҝеәңе·ҘдҪңжҸҗдҫӣеҸӮиҖғгҖӮ

вҖңдәәеӨ§е»әи®®ж—ўзІҫеҮҶжҠҠи„үй—®йўҳз—Үз»“пјҢжӣҙ科еӯҰи°ӢеҲ’иҪ¬еһӢи·Ҝеҫ„пјҢдёәжҲ‘们жҸҗдҫӣдәҶеҸҜж“ҚдҪңзҡ„вҖҳи·ҜзәҝеӣҫвҖҷгҖӮвҖқиҜҘе»әи®®иҝ…йҖҹжҲҗдёәе…ЁеёӮз»ҝиүІиҪ¬еһӢзҡ„иЎҢеҠЁзәІйўҶгҖӮеёӮж”ҝеәңйҡҸеҚіжҲҗз«Ӣе·ҘдҪңдё“зҸӯпјҢдё“йЎ№жҺЁиҝӣз»ҝиүІеҢ–е·ҘиҪ¬еһӢд»»еҠЎгҖӮ

еҲӣж–°д№ӢжІ»пјҡй—ӯзҺҜзӣ‘зқЈжҸҗеҚҮеҠһзҗҶиҙЁж•Ҳ

вҖңе»әи®®еҠһзҗҶдёҚиғҪвҖҳдёҖдәӨдәҶд№ӢвҖҷпјҢеҝ…йЎ»зӣҜзқҖеҠһгҖҒиҝҪзқҖеҠһпјҒвҖқеёӮдәәеӨ§еёёе§”дјҡдё»д»»дјҡи®®жҳҺзЎ®иҰҒжұӮпјҢе»әз«ӢвҖңеҠһзҗҶ-еҸҚйҰҲ-иҜ„дј°вҖқй—ӯзҺҜжңәеҲ¶пјҢйҖҡиҝҮвҖңжё…еҚ•еҢ–дәӨеҠһгҖҒиҠӮзӮ№еҢ–жҺЁиҝӣгҖҒиҙЈд»»еҢ–иҗҪе®һвҖқжҺЁеҠЁе»әи®®иҗҪең°и§Ғж•ҲгҖӮ

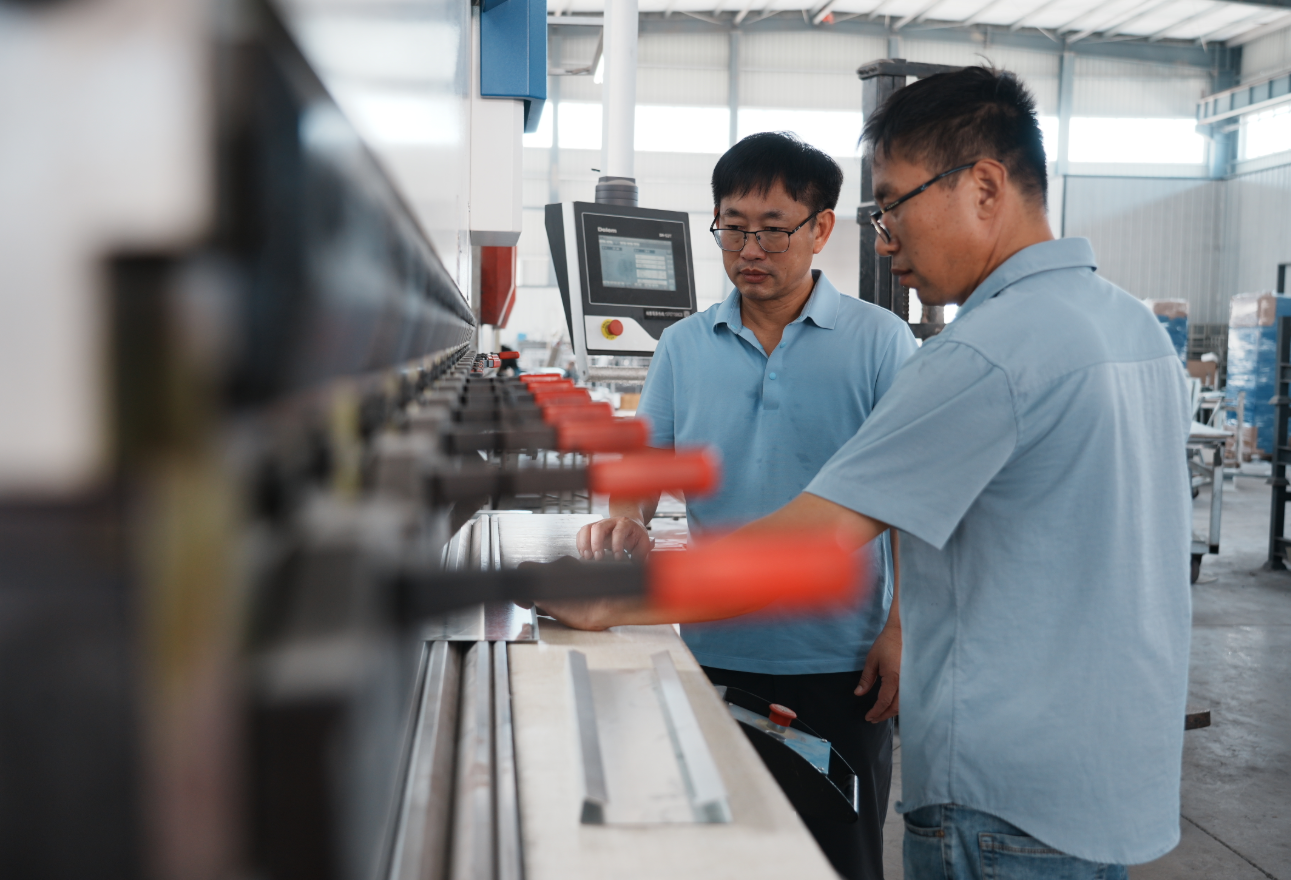

2025е№ҙпјҢеёӮдәәеӨ§еёёе§”дјҡеүҜдё»д»»еҸ¶еҖҡиҷҺеёҰйўҶз»ҝиүІеҢ–е·Ҙдё“дёҡд»ЈиЎЁе°Ҹз»„иөҙйҮ‘жҫіз§‘жҠҖпјҢзҺ°еңәи°ғз ”жІ№е“ҒеҚҮзә§ж·ұеҠ е·Ҙж”№йҖ йЎ№зӣ®иҝӣеұ•жғ…еҶөгҖӮ

вҖңдәҢж°§еҢ–зўіиө„жәҗеҢ–еҲ©з”ЁжҠҖжңҜж”»е…іеҲ°е“ӘдёҖжӯҘдәҶпјҹеүҜдә§ж°ўж°”еҫӘзҺҜеҲ©з”ЁзҺҮиҫҫеҲ°еӨҡе°‘пјҹвҖқеңЁдјҒдёҡдёӯжҺ§е®ӨпјҢи°ғз ”з»„д»”з»ҶжҹҘзңӢз”ҹдә§ж•°жҚ®пјҢиҜўй—®жҠҖжңҜеҸӮж•°гҖӮ

иҝҷж ·зҡ„еңәжҷҜпјҢеңЁе»әи®®еҠһзҗҶиҝҮзЁӢдёӯе·ІжҲҗеёёжҖҒгҖӮеёӮдәәеӨ§еёёе§”дјҡйҮҮз”ЁвҖңеӣӣдёҚдёӨзӣҙвҖқж–№ејҸпјҢз»„з»Үд»ЈиЎЁж·ұе…ҘеӣӯеҢәгҖҒдјҒдёҡејҖеұ•вҖңжІүжөёејҸвҖқи°ғз ”еә§и°Ҳ5ж¬ЎпјҢ收йӣҶдјҒдёҡиҜүжұӮ10дҪҷжқЎпјҢжҺЁеҠЁи§ЈеҶійЎ№зӣ®е®Ўжү№гҖҒиҰҒзҙ дҝқйҡңзӯүй—®йўҳ9дёӘгҖӮ

вҖңеёӮдәәеӨ§еёёе§”дјҡзҡ„зӣ‘зқЈдёҚжҳҜвҖҳжҢ‘еҲәвҖҷпјҢиҖҢжҳҜеё®жҲ‘们жүҫеҮҶдәҶиҪ¬еһӢж–№еҗ‘гҖӮвҖқйҮ‘жҫіз§‘жҠҖеүҜжҖ»иЈҒжқЁе·Қж„ҹж…ЁпјҢвҖң2024е№ҙпјҢе…¬еҸёиҠӮиғҪеҮҸжҺ’е№ҙеўһж•ҲзӣҠиҫҫ2.2дәҝе…ғпјҢзӣҙи§Ӯең°ж„ҹеҸ—еҲ°дәҶз»ҝиүІиҪ¬еһӢзҡ„еҘҪеӨ„пјҢд№ҹжӣҙеҠ еқҡе®ҡдәҶе…¬еҸёз»ҝиүІеҸ‘еұ•зҡ„дҝЎеҝғгҖӮвҖқ

иҪ¬еһӢд№ӢеҸҳпјҡзӣ‘зқЈиөӢиғҪдә§дёҡеҚҮзә§

еңЁдәәеӨ§зӣ‘зқЈжҺЁеҠЁдёӢпјҢеёӮж”ҝеәңд»ҘвҖңеҗ‘з»ҝиҰҒйҮ‘гҖҒд»Ҙж–°жҸҗиҙЁвҖқдёәдё»зәҝпјҢзі»з»ҹжҺЁиҝӣдә§дёҡеҚҮзә§гҖҒжҠҖжңҜеҲӣж–°гҖҒеӣӯеҢәиҪ¬еһӢе’ҢзҺҜеўғдјҳеҢ–пјҢдј з»ҹеҢ–е·ҘиҪ¬еһӢеҸ–еҫ—жҳҫи‘—жҲҗж•ҲгҖӮ

дә§дёҡз»“жһ„жҢҒз»ӯдјҳеҢ–вҖ”вҖ”е…ЁеёӮй«ҳз«ҜеҢ–е·Ҙж–°жқҗж–ҷеҚ жҜ”д»Һ35%жҸҗеҚҮиҮі68%пјҢе…үзәӨйў„еҲ¶жЈ’гҖҒз”өеӯҗзә§зӣҗй…ёзӯүдә§е“ҒеЎ«иЎҘзңҒеҶ…з©әзҷҪпјӣ

еҲӣж–°иғҪеҠӣжҳҫи‘—жҸҗеҚҮвҖ”вҖ”жһ„е»әвҖң1+N+M+LвҖқ科жҠҖеҲӣж–°е№іеҸ°дҪ“зі»пјҢе»әжҲҗ3дёӘдә§дёҡжҠҖжңҜз ”з©¶йҷўгҖҒ49家дјҒдёҡз ”еҸ‘жңәжһ„пјҢе…ЁеёӮеҢ–е·ҘиЎҢдёҡз ”еҸ‘жҠ•е…ҘејәеәҰд»Һ1.2%жҸҗеҚҮиҮі3.8%пјҢж–°еўһзңҒзә§д»ҘдёҠеҲӣж–°е№іеҸ°7дёӘпјӣ

еӣӯеҢәиҪ¬еһӢжӯҘдјҗеҠ еҝ«вҖ”вҖ”жҪңжұҹй«ҳж–°еҢәе»әжҲҗе…ЁеӣҪеҫӘзҺҜеҢ–ж”№йҖ иҜ•зӮ№зӨәиҢғеӣӯеҢәпјҢеҪўжҲҗвҖңдјҒдёҡе°ҸеҫӘзҺҜгҖҒдә§дёҡдёӯеҫӘзҺҜгҖҒеӣӯеҢәеӨ§еҫӘзҺҜвҖқж јеұҖгҖӮ

вҖңзӣ®еүҚпјҢе…ЁеёӮз»ҝиүІеҢ–е·ҘеҸҠе…үз”өеӯҗдҝЎжҒҜдјҒдёҡе’Ңе…іиҒ”йЎ№зӣ®е…ұи®Ў90дёӘгҖӮ2025е№ҙ1иҮі6жңҲпјҢз»ҝиүІеҢ–е·Ҙдә§дёҡз»јеҗҲжҖ»дә§еҖј187.7дәҝе…ғпјҢеҚ е…ЁеёӮе·ҘдёҡжҖ»дә§еҖјжҜ”йҮҚиҫҫ62.3%гҖӮвҖқеёӮз»ҸдҝЎеұҖзӣёе…іиҙҹиҙЈдәәд»Ӣз»ҚпјҢеҢ–е·Ҙдә§дёҡжӯЈд»ҺвҖңй«ҳиғҪиҖ—гҖҒй«ҳжҺ’ж”ҫвҖқеҗ‘вҖңй«ҳйҷ„еҠ еҖјгҖҒдҪҺжұЎжҹ“вҖқеҠ йҖҹиқ¶еҸҳгҖӮ

й•ҝж•Ҳд№Ӣи°ӢпјҡжҢҒз»ӯзӣ‘зқЈе·©еӣәжҲҗжһң

е»әи®®еҠһзҗҶеҸӘжңүиҝӣиЎҢж—¶пјҢжІЎжңүе®ҢжҲҗж—¶гҖӮиҝ‘ж—ҘпјҢеёӮдәәеӨ§еёёе§”дјҡдё»д»»дјҡи®®дё“йўҳеҗ¬еҸ–е»әи®®еҠһзҗҶжғ…еҶөжұҮжҠҘпјҢжҳҺзЎ®дёӢдёҖжӯҘзӣ‘зқЈйҮҚзӮ№пјҡиҒҡз„ҰжҠҖжңҜеҲӣж–°пјҢжҺЁеҠЁй•ҝйЈһе…үзәӨиҒ”еҗҲй«ҳж Ўж”»е…івҖңдҪҺзўіеӮ¬еҢ–вҖқжҠҖжңҜпјӣиҒҡз„Ұж”ҝзӯ–еҚҸеҗҢпјҢзқЈдҝғеҮәеҸ°гҖҠз»ҝиүІеҢ–е·ҘйЎ№зӣ®дё“йЎ№жү¶жҢҒеҠһжі•гҖӢпјӣиҒҡз„ҰејҖж”ҫеҗҲдҪңпјҢи·ҹиёӘзӣ‘зқЈж–°е…ҙдә§дёҡйЎ№зӣ®жӢӣеј•жғ…еҶөгҖӮ

вҖңжҲ‘们е°Ҷе……еҲҶеҸ‘жҢҘдәәеӨ§еҲ¶еәҰдјҳеҠҝе’Ңд»ЈиЎЁдё»дҪ“дҪңз”ЁпјҢз§ҜжһҒз»„з»Үд»ЈиЎЁи°ғз ”и§ҶеҜҹйҮҚзӮ№йЎ№зӣ®е»әи®ҫпјҢжҺЁеҠЁж”ҝеәңеҸҠзӣёе…ійғЁй—ЁеҺӢе®һиҙЈд»»гҖҒз»ҶеҢ–дёҫжҺӘпјҢзЎ®дҝқ2025е№ҙ规дёҠе·ҘдёҡжҖ»дә§еҖјзӘҒз ҙ500дәҝе…ғзӣ®ж ҮеҰӮжңҹе®һзҺ°пјҢдёәе…ЁзңҒдёҮдәҝеҢ–е·Ҙдә§дёҡйӣҶзҫӨиҙЎзҢ®жӣҙеӨҡвҖҳжҪңжұҹеҠӣйҮҸвҖҷгҖӮвҖқеёӮдәәеӨ§еёёе§”дјҡзӣёе…іиҙҹиҙЈдәәиЎЁзӨәгҖӮпјҲжҪңжұҹеёӮиһҚеӘ’дҪ“дёӯеҝғи®°иҖ… е‘Ё иҺ№пјү